点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

在推进中国式现代化的新征程上,职业教育肩负着培养更多高技能人才、能工巧匠、大国工匠的重要使命。为赋能先进制造业重点领域发展,教育部推进实施“高技能人才集群培养计划”。

数智时代,教材这一教书育人的重要载体焕发新生。一批融合前沿技术、汇聚产业智慧的数字教材应运而生,深刻重塑着职业教育的教学生态,为技能人才培养注入强劲动能。

对接岗位需求,与产业发展同频共振

在湖南铁道职业技术学院课堂上,学生们通过《轨道车辆整车调试技术》数字教材,在高度仿真的虚拟环境中反复演练调试工艺,实现了从理论到实践的无缝衔接。

“全国五一劳动奖章”获得者、中国中车首席技能专家、《轨道车辆整车调试技术》企业主编谢光明在指导学生使用数字教材演练设备调试步骤

在成都航空职业技术大学实训中心,学生手持智能终端,对照《大飞机数智化装配》数字教材中可任意缩放、旋转的飞机部件3D模型,精准掌握每个装配环节的技术要领。

在成都航空职业技术大学实训基地,教师使用平板电脑指导学生如何通过数字教材中的3D模型了解大飞机装配环节的技术要领

在深圳职业技术大学,以《仓颉编程技术与应用》数字教材智能体为依托,正在解决学生们编程学习的两大难题:初学者无从下手时,智能体提供概要设计并实时纠错,助其从“能读”到“会用”;进阶者代码质量不高时,智能体能给予评价反馈与范例,助其从“会用”到“善用”。这些生动场景,正是“高技能人才集群培养计划”数字教材赋能职业教育的精彩缩影。

深圳职业技术大学专业带头人、《仓颉编程技术与应用》教材学校主编何健标指导学生使用教材配套智能体练习编程

近日,围绕新能源汽车、先进轨道交通装备、航空航天装备、高档数控机床与机器人、农机装备、新一代信息技术等6个先进制造业重点领域,由教育部直接组织编写的首批7种数字教材正式由高等教育出版社、高等教育电子音像出版社出版发行。教材共覆盖28个专业,将惠及1100余所职业院校、150余万名学生,形成规模化应用示范效应。

这6大领域均面向国家急需、高技能人才缺口较大的重点产业,采用“头部企业+高水平职业学校+行业组织”三组长制,对专业、课程、教材、教师、实习实训等教学关键要素进行全面改革。其中,数字教材把行业、产业、企业技术标准背后的能力标准,转化成职业院校教育教学标准和人才培养标准,确保教材建设与产业发展同频共振。

上海飞机制造有限公司首席技师邢宏文表示,数字教材将企业在高端制造中摸索出的工艺标准和实践经验进行了系统化提炼,使其成为一套可以支持教学和培训的先进标准和实践体系,让企业实现从“评判人才”到“塑造人才”的转变,为产业持续发展注入了源头活水。

技术赋能教学,构建智慧学习新生态

数字教材并非纸质内容的简单搬运,而是精准对接产业发展和岗位需求,深度融合虚拟仿真、数字孪生、人工智能等新一代信息技术,构建起集3D模型、交互实训、AI辅导与海量资源于一体的“移动技能学习系统”,成为学生随身携带的“资深工程师”,真正实现“人人皆学、处处能学、时时可学”的泛在化学习新范式。

为让这套数字教材突破传统课堂教学局限,更智能、更易学,各教材开发团队开展了一系列创新实践。《智能车间集成与应用》搭建了虚拟的智能车间,让学生身临其境地参与生产全过程,有效解决了传统实习实训当中“做不了、做不好、做不到,也做不实”的难题。《仓颉编程技术与应用》创新引入智能编程模式,开发AI辅学、AI辅教等四大智能教学功能,构建响应及时的一对一虚拟导师辅学场景,实现从“千人一面”到“千人千面”的个性化教学变革。

《轨道车辆整车调试技术》的每个教学任务均配备企业真实案例,虚拟仿真系统0.1秒快速响应,支持学生反复进行故障排查训练。象征复兴号动车组的卡通IP“小巨人”全程互动引导,调试流程随点随学,AI智能体实时答疑解惑。《智慧农场管理与运维》通过虚拟仿真技术,精准还原智慧农场“耕、种、管、收”等典型生产环节的作业过程,解决了因农时季节限制导致的实践教学无法开展的痛点。

……

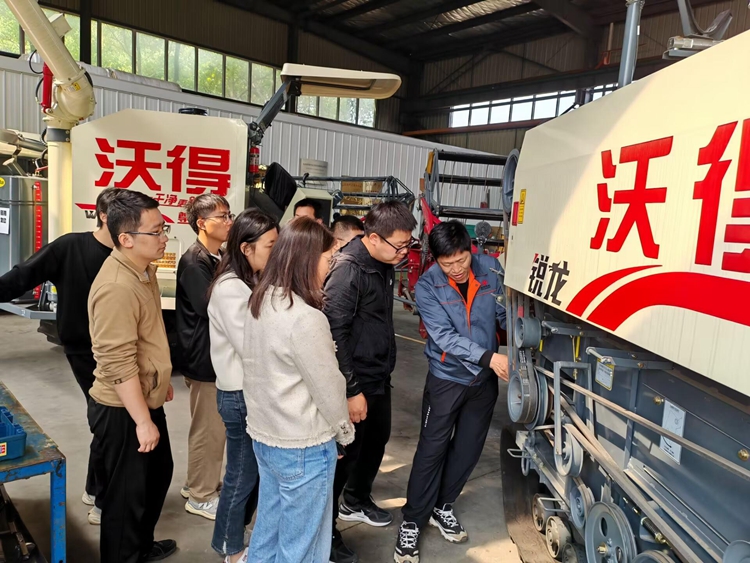

《智慧农场管理与运维》教材编写团队和江苏沃得集团工程师探讨收割机智能化改装方案

这些有益探索,为广大学子职业生涯的扬帆起航提供了有力支撑。

更为重要的是,数字教材建设创新采用“三主编”制度——由企业技术能手、学校专业带头人、行业权威专家担任教材“三主编”,共同主导教材开发。重点实验室负责人、项目总工程师、全国劳动模范、首席技能大师等权威专家的深度参与,确保教材内容既体现产业前沿又符合高技能人才培养规律。

将C919国产大飞机、复兴号动车组等“大国重器”的核心技术转化为教学资源,是本套数字教材建设的重要突破。据了解,《大飞机数智化装配》开发团队攻坚克难,将上海飞机制造有限公司开放的32个标准和规范,脱密工单、培训教材和专业书籍等19类生产资源,以及4个工作及生产场景转化为教材内容。

《轨道车辆整车调试技术》团队深入中国中车等12家龙头企业,转化8项整车调试工艺脱密文件,提炼12项新技术、16项新工艺、21项新装备,采集39项真实案例,确保教材内容与产业前沿保持“零距离”。

在数字教材编写中,各方携手,深扎一线,将产业一线的最新技术和标准,通过虚拟仿真、数字孪生等手段,“零时差”地融入教材,极大地拓展了优质教育资源的共享边界。这本活的教材,为学生的个性化学习提供全方位的支持。正如《农用无人驾驶航空器应用》开发团队所言:“我们的一切努力都围绕一个核心使命,让技术转化成技能。”

与此同时,立德树人根本任务贯穿教材开发全过程。其中,《大飞机数智化装配》行业主编、中国商用飞机有限责任公司总装制造中心总工程师姜丽萍介绍,教材内容紧跟党和国家对大飞机事业的战略引领,强调自主创新在实现航空强国目标中的关键作用,以期激发学生的民族自豪感与历史使命感,引导他们树立正确的价值观和职业观。

培育时代新人,谱写职教育人新篇章

在教材开发应用过程中,教材编者、教师、学生和企业人员,从著作者、讲授者、阅读者和旁观者,成为总设计师、引导者、体验者和共建者,见证着这个多媒体、智能化、强交互的动态学习系统从孕育到不断完善。

“《智能车间集成与应用》教材紧扣国家智能制造发展战略,系统构建了岗位能力导向的教学体系,填补了智能车间教育资源体系的关键空白。” 在中国工程院院士刘人怀看来,这部教材既是响应国家战略的及时之作,也是引领职业教育改革的前瞻之举,以数字教材形态突破了传统教学与实践脱节的瓶颈,实现了教育链、人才链与产业链的精准对接。

浙江机电职业技术大学智能控制技术专业学生利用数字教材开展智能车间生产实训

重庆工业职业技术大学教授、全国最美教师杨洋,是《新能源汽车试验技术》的学校主编。如今,这套数字教材彻底改变了她的课堂。现在,她可以直接用教材里的虚拟仿真和交互资源进行“解剖式”教学,学生看得清、听得懂、记得住。“更重要的是,我能基于平台提供的学情数据,对学生进行个性化指导,教学从‘大水漫灌’变成了‘精准滴灌’。”

全国最美教师、重庆工业职业技术大学杨洋教授使用数字教材授课,引导学生完成教材中的交互练习

学生的学习体验同样焕然一新。“学习变成了探索和闯关!我们再也不用死记硬背那些枯燥的原理了。”湖南铁道职业技术学院铁道机车专业学生谭江源兴奋地分享道,他可随时“走进”虚拟场景,亲手操作那些平时根本接触不到的高精尖设备,操作失误还可以反复练习。最重要的是,教材内容与未来的工作场景完全同步,让同学们感觉学的东西“有用”,能力提升变得“可见”。

通过这些创新实践,数字教材正以其多媒体呈现、智能化支撑、强交互体验的技术特性,将传统课堂里“看不见的原理、进不去的场景、难再现的工艺”变得可听、可视、可触碰、可演练,为培养新时代高技能人才开辟新路径。期待这些“会说话、能动手、有智慧”的教材,助力更多青年在技能报国的道路上砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。(光明网记者邱晓琴)